2023.05.26

知っておきたいイギリスを代表する31人の芸術家

今回は「知っておきたいイギリスを代表する31人の芸術家」をお届けいたします。

イギリス英国といえば世界史の長きに渡って世界の覇権争いを繰り広げてきた大国の一つですが、芸術の分野においてはフランスやイタリアと比べると存在感の薄さは否めません。これには、イギリス王ヘンリー8世がカトリックと決別して英国国教会(プロテスタント)を発足(1534年)したことが大きな陰を落としています。その結果、宗教関係のパトロンは激減、国外からの芸術文化が入る動きが鈍化、さらにはプロテスタントが偶像崇拝を禁じたことにより技術発展が妨げられるなど、ヨーロッパの芸術の流行から大きく遅れをとることになったのです。

しかし19世紀ごろから独自に発展してきた芸術文化が花開き、ロマン主義やラファエル前派、さらにはアーツ・アンド・クラフツ運動など隆盛し、イギリスを中心に英国の芸術は黄金期を迎えます。

本記事では芸術の歴史の中でも特に後世に影響を与えたと考えられるイギリスの31名の芸術家を、年代順に紹介してまいります。

Contents

- 1 ジョン・ソーントン /? – 1433年頃

- 2 ハンス・ホルバイン(子) /1497年 – 1543年

- 3 ニコラス・ヒリアード /1547年頃 – 1619年

- 4 アンソニー・ヴァン・ダイク /1599年 – 1641年

- 5 ウィリアム・ドブソン /1610年 – 1646年

- 6 ジョン・マイケル・ライト /1617年 – 1694年

- 7 メアリー・ビール /1633年 – 1699年

- 8 ウィリアム・ホガース /1697年 – 1764年

- 9 ジョシュア・レノルズ(レイノルズ) /1723年 – 1792年

- 10 トマス・ゲインズバラ /1727年 – 1788年

- 11 ジョセフ・ライト /1734年 – 1797年

- 12 ジョージ・ロムニー /1734年 – 1802年

- 13 ヨハン・ハインリヒ・フュースリー /1741年 – 1825年

- 14 ウィリアム・ブレイク /1757年-1827年

- 15 J.M.W.ターナー /1775年 – 1851年

- 16 ジョン・コンスタブル /1776年-1837年

- 17 デーヴィッド・コックス /1783年-1859年

- 18 ウィリアム・ヘンリー・ハント /1790年 – 1864年

- 19 ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ /1828年-1882年

- 20 ジョン・エヴァレット・ミレイ /1829-1896

- 21 アルフレッド・シスレー /1839年 – 1899年

- 22 ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス /1849年 – 1917年

- 23 アルフレッド・ウォリス /1855年 – 1942年

- 24 オーブリー・ビアズリー /1872年 – 1898年

- 25 ローレンス・スティーヴン・ラウリー /1887 – 1976

- 26 ヘンリー・ムーア /1898年 – 1986年

- 27 フランシス・ベーコン /1909-1992

- 28 ブリジット・ライリー /1931年 –

- 29 デビッド・ホックニー /1937年 –

- 30 ピーター・ドイグ /1959年 –

- 31 バンクシー /? –

- 32 最後に

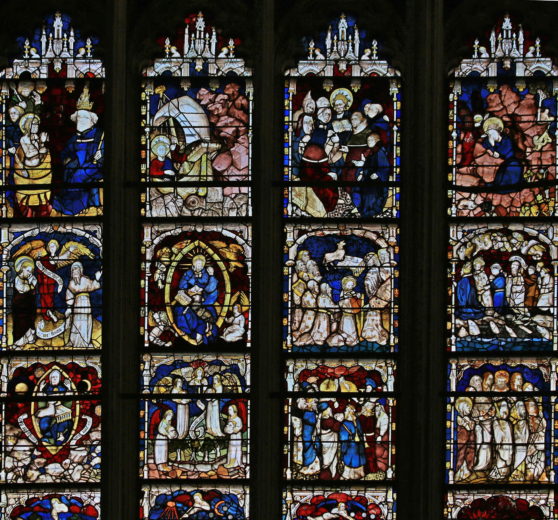

ジョン・ソーントン /? – 1433年頃

ジョン・ソーントンは、15世紀にイギリスで活躍したマスターガラス職人であり、ステンドグラスの芸術家。

未だ生年はおろか、没年もよくわかっていないこのガラス職人は、しかし英国史上に名を残したもっとも古い芸術家の1人であることは間違いない。

主に国際ゴシック様式をイングランド北部・中部で広める上で大きな貢献を果たし、彼自身も指導者としてガラスの技術を多くの職人に普及させた。

現存する作品は多くないものの、ヨークミンスター(大聖堂)の大東窓を飾るステンドグラスは、世界的にも傑作として高く評価されている。

【代表作】

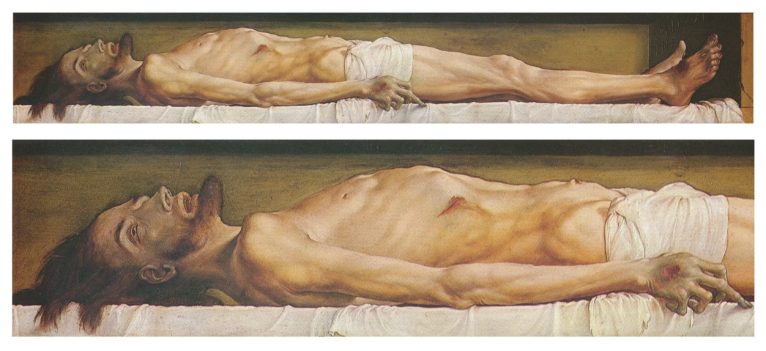

ハンス・ホルバイン(子) /1497年 – 1543年

ハンス・ホルバイン(子)はドイツ生まれの画家。主に肖像画を得意とした。

同名である父も芸術家だったためハンス・ホルバイン(子)と表記されることが多い。生まれはドイツだが、1526年にロンドンへ渡り、ヘンリー8世の宮廷画家になるなど最盛期のキャリアを築いたことから、英国の芸術家としても広く認められている。宗教美術や風刺、宗教改革のプロパガンダなども制作し、ブックデザインの歴史にも大きく貢献した。

【代表作】

ニコラス・ヒリアード /1547年頃 – 1619年

ニコラス・ヒリアードはイングランドの金銀細工師、ミニアチュール(古代・中世の絵付き写本に収録された挿絵)作家。

宮廷画家としてエリザベス1世の寵愛を受け、ミニアチュール作家として当時もっとも高く評価されていた。

陰影を廃して明るさを取り入れた独自の作風で知られるが、これは庇護者のエリザベス1世の好みを意識したものである。そのため当時の他のヨーロッパとは一線を画し、「エリザベス朝を象徴する芸術家」「シェイクスピアの世界観をよく表した芸術家」などと評される。

【代表作】

アンソニー・ヴァン・ダイク /1599年 – 1641年

アンソニー・ヴァン・ダイクはバロック期のフランドル出身の画家。

肖像画をはじめ、歴史画、宗教画、神話画などにも優れた才能を見せており、水彩画やエッチングの分野において大きな革新をもたらした重要な芸術家とみなされている。

生まれはフランドルだが、イングランド国王チャールズ1世の宮廷画家に任じられるなど、画家としての最盛期から亡くなるまでを英国で過ごした。

英国では1534年の英国国教会(プロテスタント)発足以降、自国の優秀な芸術家が隆盛せず、ヴァン・ダイクのように外国の芸術家たちが席巻する状態が18世紀初頭まで続くこととなった。

【代表作】

ウィリアム・ドブソン /1610年 – 1646年

ウィリアム・ドブソンはイングランド生まれのバロック期の肖像画家で、美術史上で最初に名前を遺した画家の1人に数えられる。

同時代の文豪ジョン・オーブリーから「イングランドが生んだ最も優れた画家」と賞賛されるなど画力の評価は高かった。一説には1641年、アンソニー・ヴァン・ダイクの死去後に王室御用達の依頼を受けたとも言われる。

しかし晩年はイングランド内戦で混乱した生活を送り、わずか35歳でこの世を去った。

アンソニー・ヴァン・ダイクの項でも言及したとおり、当時は英国出身の優秀な芸術家が少なく、不毛の時代とも言われる。そんな暗黒期において不遇の死を遂げた知られざるロブソンは、イギリス国民の心を掻き立てる存在なのかもしれない。

【代表作】

ジョン・マイケル・ライト /1617年 – 1694年

ジョン・マイケル・ライトは17世紀バロック期の画家。作品のほとんどを肖像画が占める。

出生地ははっきりとしておらず、イングランドとスコットランドの両方の説がある。

画風を確立した後にローマやネーデルランド(オランダ)に移り住むなど国際経験が豊富で、とくにローマではラファエロの画風から影響を受けた。またこの期間に、英国人としては珍しくカトリックに改宗している。

当時イングランド国内では外国人画家が多かったが、彼らに対抗し得る数少ない英国の地元画家として上流階級のパトロンから支持され、中でも同じカトリックのジェームズ2世からは宮廷画家として特別に引き立てられた。

【代表作】

メアリー・ビール /1633年 – 1699年

メアリー・ビールはイングランドの17世紀の女性画家。イングランドにおける最初の女性職業画家の一人とされ、とくに肖像画家として活躍し、数多の作品を手がけている。

とくに分析力と商才に優れ、当時知り合った宮廷画家ピーター・レリーの作品を研究して自身の画力を向上させたり、誰を描けば自身の名声を高める上で有効かを冷静に判断していた。

また作家としての一面も持ち、中でもアプリコットを描いた過程の指示書『観察記録』は、当時の美術指導を記録した貴重な文献として知られている。

1680年以降は宮廷画の流行の変化と共にキャリアの下り坂を向かえるが、サラ・カーティスら女流画家の後進を育成した。

【代表作】

ウィリアム・ホガース /1697年 – 1764年

ウィリアム・ホガースは18世紀に活動したイギリスの国民的画家。銅版画と油彩画を得意とした。

16-17世紀の長きにわたって外国人画家が席巻してきたイギリス画壇に登場した待望の生え抜き画家であり、現在もなお高い人気を誇る。

当時ヨーロッパで流行していたのは、開放的で華やかでエロチックなロココ美術だった。しかしホガースが得意としたのは、真逆の悲惨で下世話な風刺画だった。物語仕立てで描いた『当世風の結婚』、『放蕩息子一代記』などの連作絵画は、イギリス人、とくに庶民の中で大人気を博した。

大衆が欲するのは華美な世界ではなくゴシップであることを、ホガースはよく理解していたのである。

プロテスタントが大きな影響力を持っていた当時のイギリスにおいては肖像画か風景画を描くのがセオリーだったが、ホガースは庶民を購買層として成功した。

また芸術家として世界で初めて著作権法を議会に通過させるよう働きかけ、自身の版画の著作権を14年間保証する法律を制定させたことでも知られる。

絵を描いてもビジネスをやらせても一流。ホガースはまさに現代の芸術家の先駆けだった。

【代表作】

ジョシュア・レノルズ(レイノルズ) /1723年 – 1792年

18世紀、肖像画を専門とした画家。また王立芸術アカデミーの創設者であり、初代会長でもある。

美術評論家のジョン・ラッセルは、彼が18世紀の主要なヨーロッパの画家の一人と評している。

レノルズは作品以上に立ち回りのうまさが光る画家だった。上記のとおり英国王立美術アカデミーを創設したり、美術様式「グランドマナー(大様式)」を普及させるなど、様々な方面からイギリスの芸術の発展に貢献した功労者である。

「グランドマナー」は、古典主義とルネサンス最盛期の芸術を理想としており、いわゆるフランスのアカデミズムと同系統と言える。

本職の肖像画も、彼の商才や営業力を活かすにはもってこいだった。社交性を活かしてオファーをもらい、多作で一挙に複数の絵画制作を同時に回し、モデル本人よりも美しく仕上げて見せるのである。

おかげでオファーは絶えず、レノルズはアシスタントや代替モデルを使い分けて大量の注文を回していた。

とにかくやり手だったレノルズだが、彼のおかげでイギリスの絵画はアイデンティティを確立し、画家たちの地位向上のきっかけとなった。しばしばイギリス史上「もっとも重要な画家の一人」と称されるのは、こうした創作外の活動によるところが大きいのである。

【代表作】

トマス・ゲインズバラ /1727年 – 1788年

トマス・ゲインズバラは18世紀のイギリスの画家。優れた肖像画家で、生涯で描いた肖像画は実に700点を超える。

ゲインズバラ自身は、肖像画ではなく風景画を好んでいたが、父親が商売で大失敗したため、金になりやすいとの理由から肖像画を優先して描いていた。

当初はなかなか売れなかったものの、1748年ごろに描いた「アンドリューズ夫妻」が評判を呼び、画家として生活できるようになる。

一方、画壇では社交的でビジネスにも秀でたジョシュア・レノルズというライバルに常に先を越され、生涯No.2に甘んじることとなる。

しかし彼の空想的な風景画を織り交ぜた作風は「ファンシー・ピクチャーFancy picture」と呼ばれ、後のコンスタブルら英国の風景画家たちに大きな影響をもたらした。

英国絵画=風景画の図式を生み出した人物と言えるかもしれない。

【代表作】

ジョセフ・ライト /1734年 – 1797年

ジョセフ・ライトはイングランドの画家。

出身地のダービーにちなみ、ライト・オブ・ダービーと称される。

彼は「産業革命の精神を初めて表現した画家」として高く評価されている。錬金術から科学が誕生したことを表現する彼の絵の多くは、イングランド中部在住の有力な科学者・工業家たちが集ったルナー・ソサエティでの議論にしばしば基づいている。そしてその絵は、啓蒙時代と呼ばれた時期の科学が宗教的価値観といかに格闘したかを示す、暗示的な記録となっている。

またライトは光と闇の対比を強調するキアロスクーロ(イタリア語で「明暗」。美術では、光と陰のコントラストによって対象の立体感などを表現する)の扱いに優れ、代表作はいずれも蝋燭で題材を照らし出されている。

さらに生涯にわたってロンドンを活動拠点に置かなかったことでも知られる。ただしゲインズバラがロンドンに上京後のパース(英国南西部の都市)に移り住み、彼の後釜に収まろうとしたものの、あっさり失敗。故郷のダービーに戻る羽目になった。

【代表作】

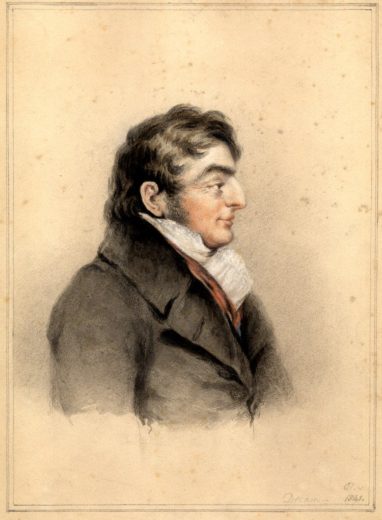

ジョージ・ロムニー /1734年 – 1802年

ジョージ・ロムニーは、ゲインズバラやレノルズらと並び称されるイングランドの画家。

早熟な画家で、20代にしてすでに肖像画家として地元ケンダルやランカシャーでは名の知れた存在となっていたが、歴史画家として成功する夢を諦めきれずに妻メアリーと子どもを置いて単身ロンドンに打って出る。しかし歴史画の才能は無かったらしく、2度も地元ケンダルに逃げ帰るなどの挫折を繰り返した後、ロンドンでも肖像画家としての地位を確立した。

その後、絵画モデルのエマ・ハミルトンと出会ったことで、ロムニーの作風に文学性などの広がりが生まれ、画家として大きく飛躍する。当時ロムニー47歳、エマ17歳だったが、あまりにも彼女にのめり込みすぎて日常生活と仕事が両立することすら困難になってしまう。しかし最終的にエマはウィリアム・ダグラス・ハミルトン卿と婚姻を結び、中年画家はあっさり捨てられる。

失意のロムニーは体調を崩してケンダルへ戻る。身も心もボロボロの老画家を迎え入れたのは、ほっぽり出されたはずのメアリーだった。その後ロムニーは67歳で逝去。看取ったメアリーは97歳という長寿を全うした。

本当に偉大だったのはメアリーかもしれない。

【代表作】

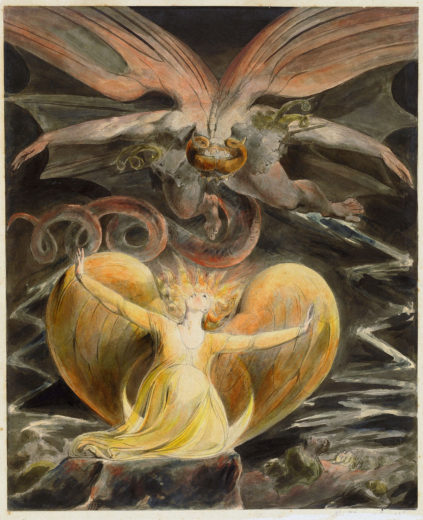

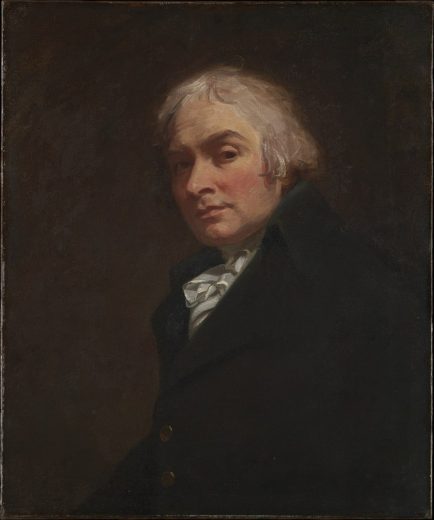

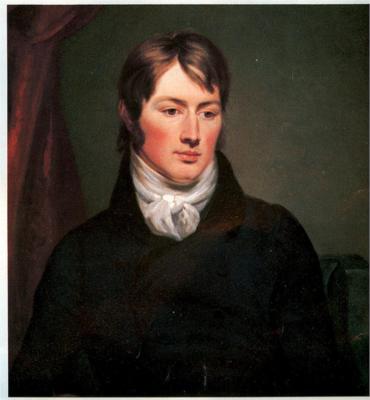

ヨハン・ハインリヒ・フュースリー /1741年 – 1825年

ジェームス・ノースコート(1778年)ナショナル・ポートレート・ギャラリー(ロンドン)

ヨハン・ハインリヒ・フュースリーは、英国人ではない。ドイツ系スイス人である。

ただしその大半をイギリスで過ごし、国内でも大いに影響をもたらしたことで知られる。

スイスのチューリッヒで画家の次男として生まれ、当時の最高水準の高等教育を受けたが、友人を庇ったことで国外追放され、ドイツを経てイギリスに渡った。

流れ者のフュースリーに画家としてのキャリアをもたらしたのは、当時英国最高の画家ジョシュア・レノルズだった。若きスイス人のスケッチを見てその才能を感じたレノルズは、彼に画業へ専念するようアドバイスする。助言に従ったフュースリーはイタリアで絵画を学び、1779年にイギリスへ舞い戻る。帰国早々に出版業界の大物ジョン・ボイデルから原画のオファーを受けるなど、精力的に絵画の仕事をこなし、大きな成功を収めた。

フュースリーは、大枠ではロマン主義に含まれる。しかし高い教養を元にした彼の作風はあまりにも独創的で、一つのカテゴリに収まるものではない。文学的なモチーフをよく好み、創造性に富んでいる一方、黒を多く用いてゴシックホラーのようでもあり、それでいて毒気もユーモアもある。後進にも大いに影響をもたらしており、彼の表現は象徴主義からシュルレアリスムにまでその影響が伺える。

【代表作】

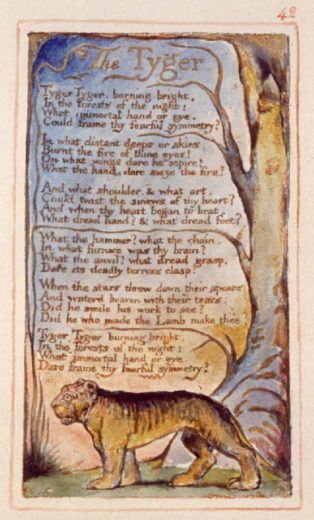

ウィリアム・ブレイク /1757年-1827年

ウィリアム・ブレイクは、イギリスの詩人、画家、銅版画職人。

日本での知名度は今ひとつだが、イギリス放送局BBCは2002年の「最も偉大なイギリス人100」でブレイクを38位に位置づけている。

ブレイクがさほど知られない理由の一つに、彼の功績が詩作の方に脚光が当たりがちであることが挙げられる。実際、彼の代表作『ミルトン』(Milton)の序詩は、聖歌『エルサレム』として現在の実質的な国家の一つとして扱われている。

ただしブレイクの創作は文字と絵による総合芸術として展開されており、詩や絵画などジャンルで独立したものではない。独自に発明した『彩飾印刷』によってその活動に没頭していくこととなった。

我が道を突き進んだブレイクの創作は、美術史の流れの中に組み入れることが難しい。ロマン主義の先駆者的な扱いをされることも多いが、実際は象徴主義的でもあり、またシュルレアリスムの走り、幻想絵画とも言える。しかし現代でもブレイクの創作世界は理解不能な部分が多く、カテゴリ分けの難しい芸術家である。ブレイクはあえて単純なことでも難解に表現しようとしていた節があるのだが、これは彼が統合失調症を患っていたことが一因とも言われる。

こうした枠にはまらない芸術家は不思議と同時期のイギリスで次々輩出されている。ブレイクの他、フュースリー、ターナーあたりが代表格だろう。彼らの独立独歩な表現は、結果的に英国らしさを形成していくこととなるのである。

【代表作】

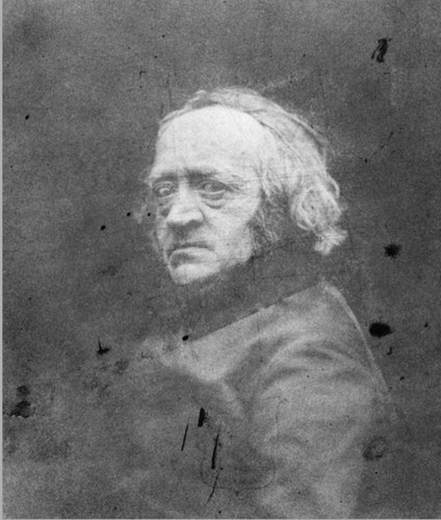

J.M.W.ターナー /1775年 – 1851年

ジョセフ・マロウド・ウィリアム(J・M・W)・ターナーはイギリスの画家。また世界一自画像をイジられた画家でもある。

とにかく英国の画家と言えばターナーである。ホガースの存在感も絶大だが、シニカルすぎるので大看板にはし難い。

キャリアも華やかだ。1799年に24歳で英国ロイヤルアカデミーの準会員に選出、3年後の1802年には正会員に昇格。1807年には王立アカデミー美術学校教授に就任している。

いかにもエリートチックだが、画風は王道ではない。初期は画壇受けを意識して写実的だったが、1802年ごろから外遊の機会が増えると共に、大気や光などの表現に主眼を置くようになる。「荒々しい海洋画」と評される最盛期の作品は、クロード・モネの代表作「印象、夜明け」と類似していると言われるが、モネが同作品を描いたのはターナーが死んで20年も経った後の話である。あまりにも時代を先取りし過ぎていたのだ。

一方、私生活は恵まれていない。母親はターナーの幼い頃から精神病で入院暮らし、妹は19歳の頃に他界している。ターナー自身も気難しくて人付き合いが下手だった。父親が亡くなってからは半ば引きこもりのような暮らしをするようになり、76歳で死去。

光が強ければ陰の色も濃くなる。まさにターナーはそれを地で行く人だった。

【代表作】

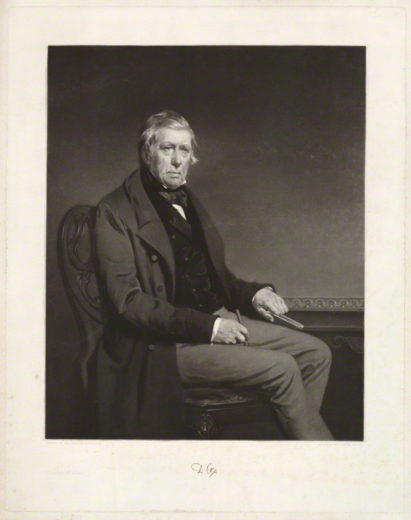

ジョン・コンスタブル /1776年-1837年

ジョン・コンスタブルはイギリス出身の画家で、中でも風景画を得意とした。

英国の大看板ウィリアム・ターナーにライバルがいたとすれば、コンスタブルを置いて他にいない。それくらい二人の実力は突出していた。

風景画はターナーも得意だったが、二人の画風は対照的である。ターナーが光と大気でキャンバスを包み込んでしまったのに対し、コンスタブルはあくまで目の前にあるものを忠実に描き出そうとした。これは、彼が単に光や大気の表現を拒否したわけではない。山や野原と同じく、忠実に研究して描き出そうとしていた。

ドラクロワやジェリコーらはコンスタブルの絵に大きな影響を受けており、フランスロマン主義の走りとも見なされる。

一方、その人生はライバルと対照的である。ターナーが若くして売れっ子になったのに対し、コンスタブルは43歳まで絵が売れないほどの苦労人だった。性格は真面目で愛妻家だったが、妻マリアが亡くなると共に自身も塞ぎ込みがちになったと言う。

【代表作】

デーヴィッド・コックス /1783年-1859年

デーヴィッド・コックスは、イギリスの画家。主に水彩画を得意とし、時に「英国の画家の中で最も偉大な、しかし最も認識されていない業績の1つ」(スコット・ウィルコックス)と評される。

当時の水彩画の名手コンスタブルが精細に目の前の光景を描き出していたのに対し、コックスはより大胆だった。精細さに注意を払いつつも大胆に全体図の一般化を試みるスタイルは、フランス印象派の先を行くものだったと言えるだろう。

それでも彼の知名度が今ひとつなのは、ひとえに同時期にターナーとコンスタブルのせいに他ならない。偉大な二人のライバル関係があまりにも出来上がりすぎていたのだ。

コックスはキャリアも順風満帆ではなかった。装身具の職人として修行したのちに21歳でロンドンに移り住むものの、金銭的に苦労して地方に移り住む経験もしている。それでも1840年ごろには作品の販売のみで経済的に安定し、油彩画への挑戦も再開。また水彩画家協会の主要メンバーとして後進の育成にも従事した。

西洋絵画史を振り返れば地味な存在である。しかしコックスのような画家を知っておきたいと思うのが人情でもあるだろう。

【代表作】

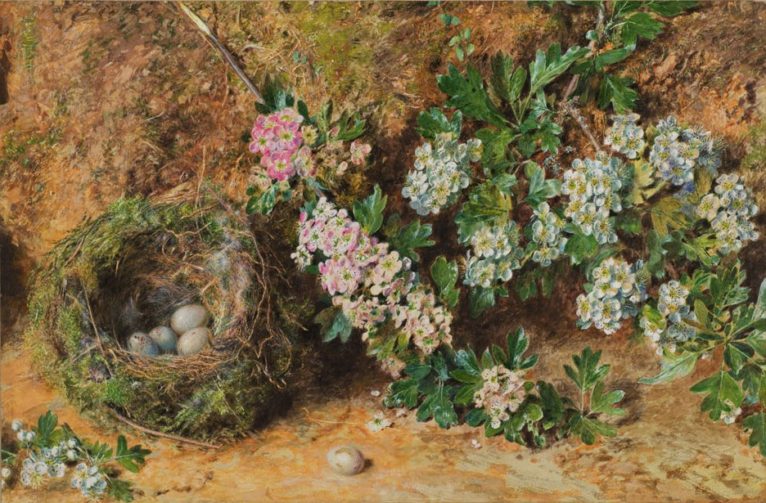

ウィリアム・ヘンリー・ハント /1790年 – 1864年

ウィリアム・ヘンリー・ハントは、イギリスの水彩画家。

精緻で自然主義的な画風で生前から人気が高く、中でも農村や草花、鳥の巣などが好まれたことから“鳥の巣ハント”と呼ばれた。彼もまたコックスと同じくターナーとコンスタブルの影に隠れてしまった画家である。

画家ジョン・ヴァーリィの弟子として絵画技術を磨くと、1808年からロイヤルアカデミースクールに入学する。この時期に美術コレクターのトーマス・モンロー博士のサークルに入り、地道なスケッチを続けながら自身のスタイルを確立していった。

ハントの技術は、英国の水彩画の完成形とも呼ばれた。よく見れば線の描写は大胆だったり緩かったりするが、作品の仕上がりは極めてリアルで自然である。それを可能にしたのは、研究に研究を重ねた光の表現の妙だった。様々な色を丁寧に塗り重ねることで真実の光となることを、ハントは知っていたのである。また静物画においても当時の最高峰だと美術評論家のジョン・ラスキンは賞賛している。

ハントが本格的に売れっ子となり始めたのは、1850年代のことだった。多作だった彼の作品は飛ぶように売れたが、粗悪な贋作も大量に出回ったという。

【代表作】

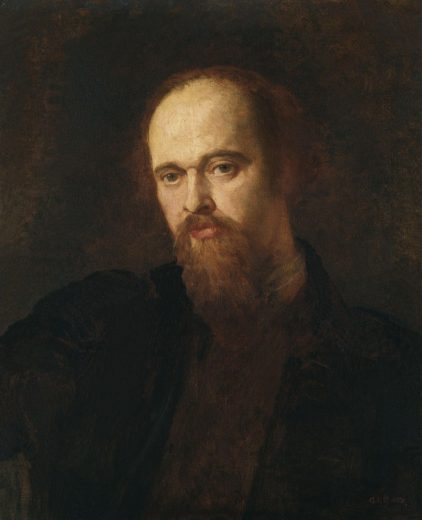

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ /1828年-1882年

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティは、イギリスの画家・詩人。ラファエル前派の主要なメンバーの一人に数えられる。

ロセッティは、イタリア系移民の父ガブリエレと妹クリスティーナは詩人、姉のマリアと弟のウィリアムも著述家という文芸一家に生まれた。シェイクスピアらを愛読しながら戯曲も書くなど文芸路線だったが、次第に絵画の道へと傾倒。ロイヤルアカデミー付属の美術学校でラファエル前派同盟を結成し、芸術界に大きな影響をもたらした。

ラファエル前派は、単純に言えば当時の古典主義から脱却し、「ラファエロが登場する以前のように自然をありのままに再現する」ことを目的としたグループである。ただしそれ以上に明確な理論があったわけではなく、結果的に数年でグループは解散した。

ロセッティはその後ウィリアム=モリスらと活動を共にし(第二次ラファエル前派)、文学的で装飾性の高い作風を追求しながら、象徴主義の大きな流れを形成していった。

一方で私生活では妻エリザベスと愛人ジェーン・バーデンとの関係に悩むなどスキャンダラスな一面も抱えていた。エリザベスはやがて薬物中毒で自殺し、ロセッティも不眠症を患った後、54歳の若さで死亡する。なお火種となったジェーンはその後もあちこち浮名を流した後、75歳まで生きた。世にはばかるのはいつの時代も憎まれっ子なのである。

【代表作】

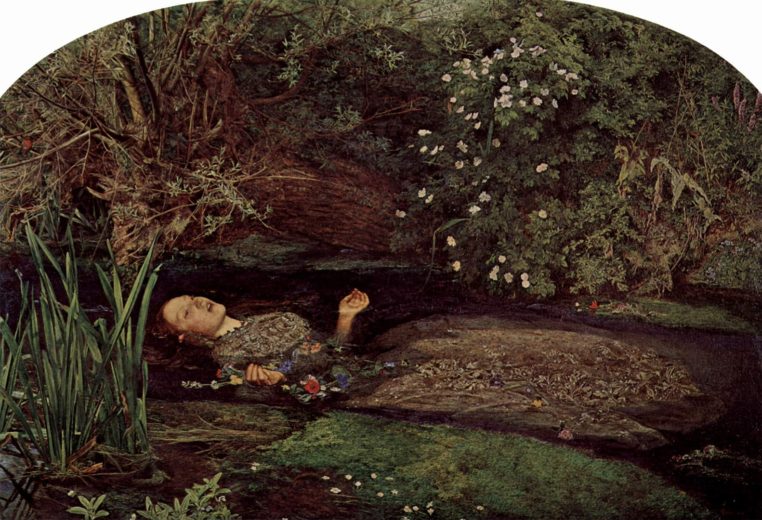

ジョン・エヴァレット・ミレイ /1829-1896

ジョン・エヴァレット・ミレイ(もしくはミレー)は、イギリスの画家。ロセッティと同じくラファエル前派の主要なメンバーの一人。イギリス史を代表する傑作『オフィーリア』の作者としても広く知られている。

裕福な一家に生まれたミレイは、ロイヤルアカデミー付属の美術学校でラファエル前派同盟を結成し、賛同者だった美術評論家ジョン・ラスキンと親交を深める。しかし程なくして創作の方向性の違いからラファエル前派同盟を離脱し、アカデミーへと加入。若い頃から何かと極めて目立つ存在だった。

私生活でも、応援してくれていたはずのラスキンの妻エフィーと男女の関係になると、エフィーが自らラスキンに申し立てる形で離婚し、ミレイと再婚する。

作風も色々と変化の多い画家だった。若い頃はラファエル前派らしく文学に主題を取った唯美主義的で耽美な美しさを追い求めたが、次第にメランコリックで特定の主題に縛られない作風に変化し、美術業界から大いに批判された。これは家族を養うため生産性を高めて収入を安定させたいとの思惑があったこと、また交友関係のあったホイッスラーやジョン・ムーアらの作品に触発された結果とも考えられる。しかし1860年頃から大衆を意識したロマン主義的な作風へと傾倒すると、再び評価を高め、人気画家としての地位を再確立した。

【代表作】

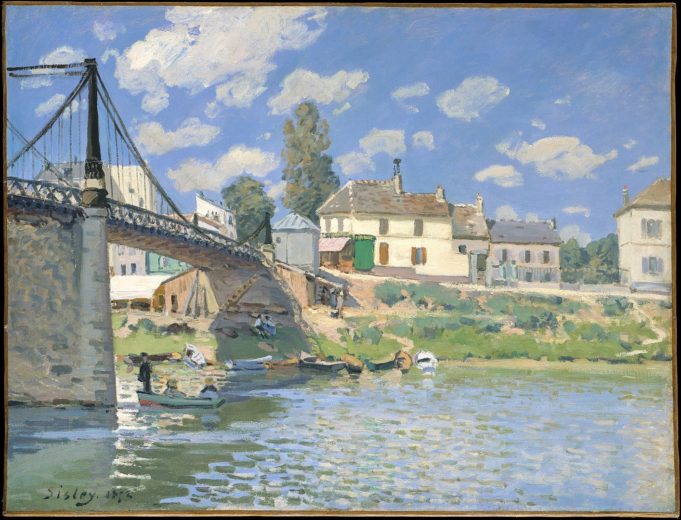

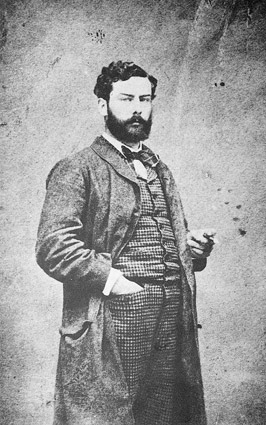

アルフレッド・シスレー /1839年 – 1899年

アルフレッド・シスレーはイギリスの画家。フランス印象派主要メンバーのうち唯一のイギリス人として知られる。

イギリスの裕福な貿易商の家に生まれ、パリの画家シャルル・グレールのアトリエで絵を学びながらモネやルノワールらと親交を深めた。印象派には第一回展(1874年)から参加し、計4回出品している。しかし当時の印象派は評価が低く、シスレー自身もサロンでは常に入選の当落線上に立たされていた。その後はイギリスとフランスを交互に行来する生活の後、喉頭癌で死去。晩年は2度のフランス市民権取得申請が却下されたり、妻に先立たれるなど、苦労が多かった。

シスレーの作風は、一言で言えば印象派の典型である。印象派のリーダーだったピサーロも、マティスに「もっとも印象派らしい画家は?」と訊かれた際に「シスレーだ」と断言している。実際、生涯で描いた作品900点のほとんどが風景画で、その大半で陽光を意識した印象的な空が描かれている。

【代表作】

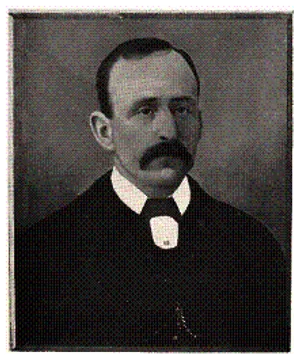

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス /1849年 – 1917年

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスは、イギリスの画家である。とくにギリシャ神話やアーサー王伝説などに登場する女性を描いた作品で知られている。

ウォーターハウスは、どちらもイギリスの画家であった両親のもとにローマで生まれた。しかしラファエル前派のブームと共に一家はロンドンへ移住し、ウォーターハウス自身も英国王立美術院に入学する。その後、彼は古代ギリシャの日常生活や神話の場面を描いた大きなキャンバス作品の制作を手掛け始めると、1874年に夏の展覧会に出品した「眠りと異母兄弟の死」が絶賛され、1876年に同展に出品した「ダンスの後」は最優秀賞に輝くなど、若くして画壇での名声を勝ち得ることとなった。

ウォーターハウスの画風はいわゆるアカデミック様式が基礎となっているが、後にラファエル前派の様式や主題を取り入れて変化していく。一貫しているのは女性を題材として歴史や他の創作から題材を用いていることであり、優美でありつつも大衆的な作品を生涯にわたって描き続けた。

【代表作】

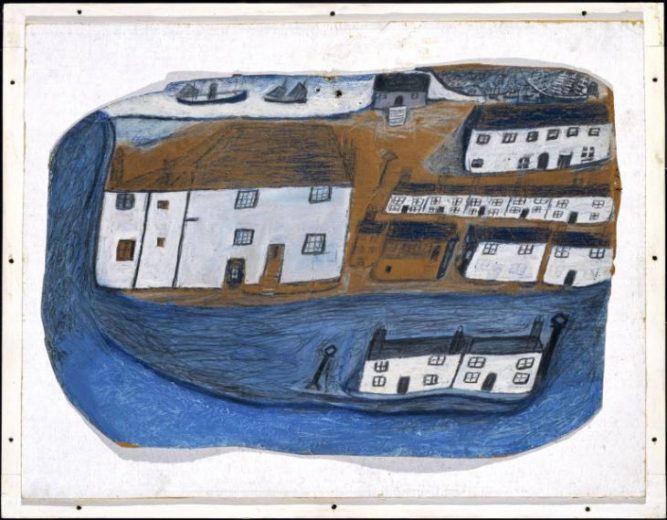

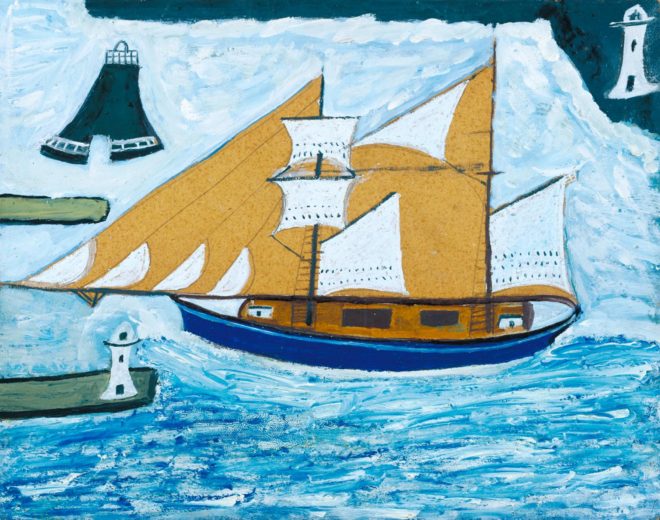

アルフレッド・ウォリス /1855年 – 1942年

アルフレッド・ウォリスはイギリスの画家。ナイーブアートの先駆者の一人に数えられる。

セント・アイヴスで船具商を営み、70才になってから独学で絵を描き始めた。ほとんど趣味の延長としか扱われなかったが、1928年にセント・アイヴスを訪れた画家のベン・ニコルソンとクリストファー・ウッドが彼の絵を偶然発見。以降、彼らの芸術家グループに参加して創作活動に取り組んだが、作品でまともな利益が得られることは生涯無かったという。

ウォリスの絵画は素朴派もしくはナイーブアートに分類され、これはフランスのアンリ・ルソーと同じカテゴリである。彼らはいわゆる正規の絵画教育を受けず、あくまで独学で技術を習得していた。ウォリスもまたその作風は当時の一般的な画家とは異なり、スケッチをすることも構図を考えることもなく、ひたすら自分の記憶の中の海辺の風景を目の前のキャンバスに落とし込むことに没頭した。その何処か朗らかで生き生きとした風景画は、彼の人生や当時の景観を瑞々しく表現しているものとして20世紀以降大きく評価を高めている。

【代表作】

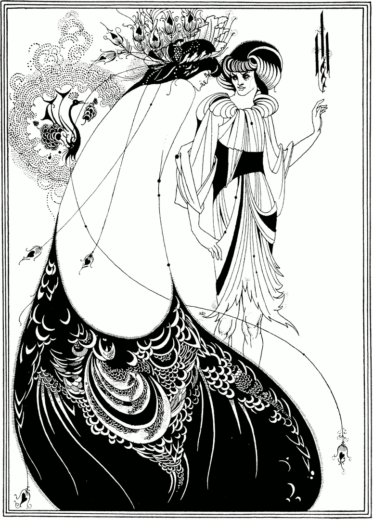

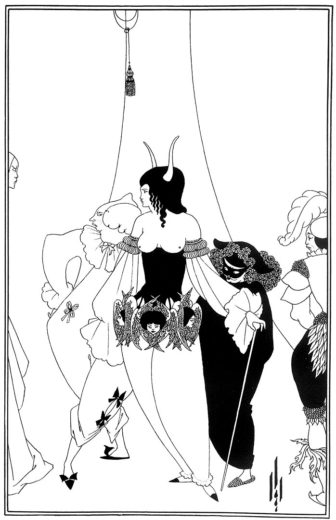

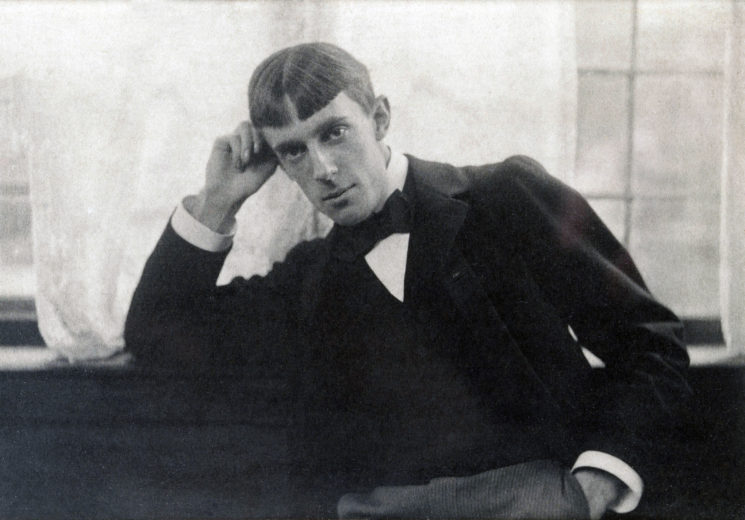

オーブリー・ビアズリー /1872年 – 1898年

オーブリー・ビアズリーは、イギリスの画家、イラストレーター。詩人や小説家としても活動した。

7歳の頃から結核を患うなど健康の不安を抱えていたが、エドワード=バーン・ジョーンズに才能を見出されたことで本格的に画家を目指す。長編作「アーサー王の死」や戯曲「サロメ」の挿絵など文芸関係のイラストで広く知られるようになるが、オスカー・ワイルドやウィリアム・モリスなど他の芸術家たちと絶えず揉め事を抱えたため、経済的には常に不安定だった。また年を追うごとに結核の病状も悪化し、25歳の若さでこの世を去った。

ビアズリーの作品の象徴となっているのが、白黒だけで描かれたドローイング画である。耽美主義的な世界観は立体感を排した完全な二次元で構成されており、これはロートレックのイラストや日本の浮世絵に影響されたものだと言われる。

わずか25年で生涯の幕を下ろしたビアズリーだが、その影響は凄まじい。耽美主義からアール・ヌーヴォーへの移行の橋渡し役と言っても過言ではなく、後者のグループに属した芸術家の多くが彼の作品に影響を受けている。日本でも絵画のみならず文芸や漫画・イラストなど、幅広いジャンルでビアズリーの信奉者が存在する。

現在でもオタク文化やゴシックの世界において象徴的な存在である。

【代表作】

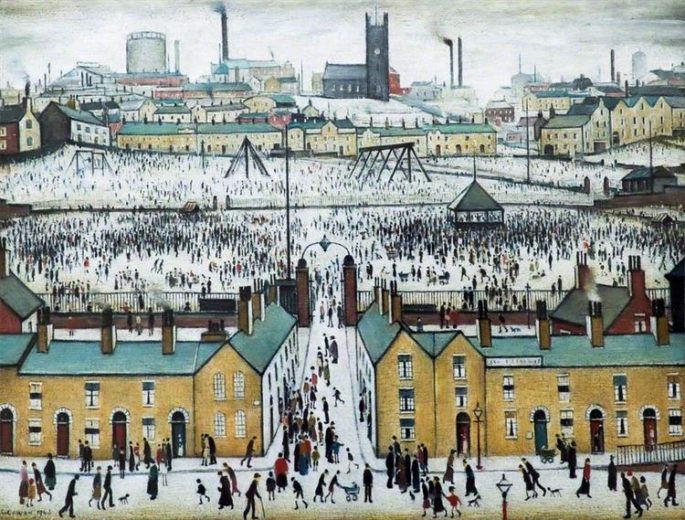

ローレンス・スティーヴン・ラウリー /1887 – 1976

ローレンス・スティーヴン・ラウリーは、イングランドの画家である。

ラウリーは、20世紀半ばの北西イングランドの工業地域――とくにマンチェスターのペンドルベリー、サルフォードおよびその周辺地域――の生活風景を描いたことで有名である。その絵画製作のスタイルは独特で、上記の街並みに「マッチ棒男」としばしば評されるヒトの姿がひしめき合うようにして描き込まれている。しかしそれらはあくまで彼の創作の一面であり、人の住んでいない謎めいた風景画、黙想している肖像画、そして未刊の「マリオネット」の作品などが死後に発見され、実は様々なモチーフを手がけていたことが明らかになった。

またラウリーの作品は「人影が描かれない」「空模様がいつも同じで単純」などの理由から、素朴派の「日曜画家」――いわゆる専門的なアートの勉強をしていない素人と分類されることがあるものの、専門家の多くが否定している。

プライベートも秘密の多い人物だった。長年孤独で人付き合いの悪い人物のように思われていたが、芸術関係者など意外に顔が広く、また好きなサッカーチームの熱狂的なファンという一面も持ち合わせていた。また1968年の騎士の称号など、生涯で5つの栄典を拒否しており、これは英国の栄典の拒否の最多記録となっている。

【代表作】

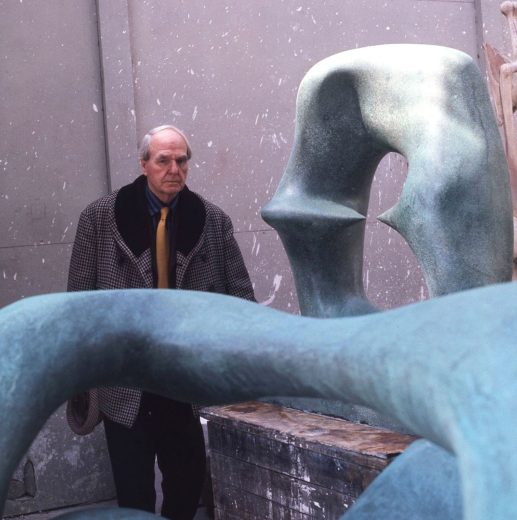

ヘンリー・ムーア /1898年 – 1986年

ヘンリー・ムーアは、20世紀のイギリスを代表する芸術家・彫刻家である。箱根彫刻の森美術館(神奈川県)で彼の作品が多数展示されているため、日本人にも比較的馴染み深い唯一の英国彫刻家と言えるかもしれない。

炭鉱夫の息子としてヨークシャーのカッスルフォードで生まれ、大理石やブロンズを使った大きな抽象彫刻で知られる。イギリスの美術界から大いに援助を受けてきたムーアは、イギリスにモダニズム美術を紹介するのに大きな役割を果たし、イギリス美術を国際的なものにすることに大きく貢献した。

ムーア作品の象徴となっているのが、穴が貫通した横たわる像(横たわる人体)である。当初はオルメカ文明、トルテカ文明やマヤ文明などの石像、とりわけ1925年にパリで見た、チチェン・イッツアから出土したチャック・モールの石膏模型に起因する。最初の「横たわる像」は体の横でひじを付いて曲げた腕が空洞をかたち作るものだった。後の「横たわる像」では、凹凸のある表面のある量塊を探求するかのように、胴体に直接穴があけられた抽象的な形態になっている。

一方プライベートでは生涯を通して質素な生活を送り、収益のほぼすべてを自ら設立した「ヘンリー・ムーア財団」の基金として寄付し、美術教育や普及の支援に力を注いだ。

【代表作】

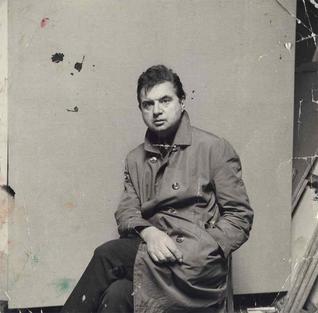

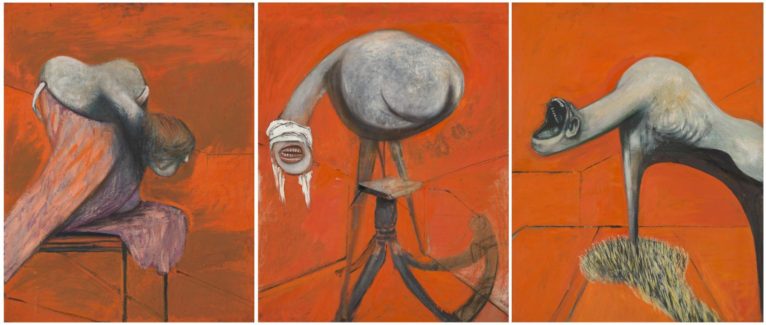

フランシス・ベーコン /1909-1992

燻製肉の薄切りではない。英国のみならず世界的にも重要な20世紀の画家である。具象画、とくに人物画の作品で知られる。

アイルランド出身、元軍人の父親と両家の令嬢だった母親の間に生まれ、アイルランドとイギリスを往復するように転居したと言われる。しかしベーコンは幼い頃から女装癖があったため父親が激怒、20歳を待たずに勘当されると、その後は同性愛者コミュニティなどを生活拠点として独学で絵画を学ぶ。1934年に開催した初個展は不評でその後数年にわたって創作活動を中断したが、1944年制作の「キリスト磔刑図のための3つの習作」で評価を高め、画家としての地位を確立していった。

ベーコンは作品制作において、「事実の残酷さ」を表現することに努めていた。そんな彼の作品の本質は“連続性”や“時間”であり、1人の人物、または持続した1つの時代をモチーフとし、その単一モチーフの変化や順序を絵画で描きだしていくのが特徴である。また具象画であることに生涯こだわるなど、絵画に対する姿勢は極めて伝統的なものだった。

またベーコンは自分の絵をしばしば破壊してしまったため、今もなお彼の作品の価格は上昇し続けている。

【代表作】

ブリジット・ライリー /1931年 –

ブリジット・ライリーは、イギリスの女性画家。

ロンドン生まれ。ゴールドスミス美術学校、王立美術学校油絵科に学ぶ。1961年より抽象画にシフトし、1965年にニューヨーク近代美術館 (MoMA) で開催した「応答する眼」展でオプ・アートの代表的画家として国際的に評価を高める。1967年からは複数の色彩を取り入れるようになった。作品に「遅い朝」「秋」「流れ」など。1980年、東京国立近代美術館で「ブリジット・ライリー展」が開催された。

ライリーのスタイルはオプ・アートの代表と認識されており、作品の多くは色や形、コントラスト、進行、展開、反復などの様々な要素で構成されており、幾何学的な世界を生み出している。また彼女の芸術活動はユートピア的で社会的なビジョンに根ざしており、自分の芸術を鑑賞者が絵画の体験を完成させるという本質的に社会的な行為と見なしている。このインタラクティブな芸術への信念は、ファッション界によるオプ・アートの商業化の防止の一貫として捉えられている。

【代表作】

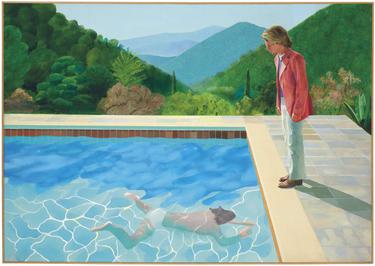

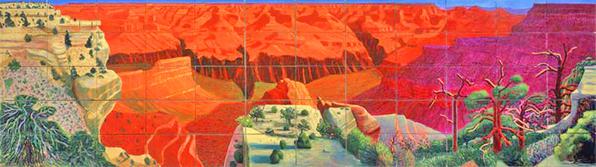

デビッド・ホックニー /1937年 –

デビッド・ホックニーは、現在アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動するイギリス人画家。

ブラッドフォード出身で、若い頃は20世紀後半のポップアート運動に参加するものの、具象画にこだわりながら表現主義的な傾向にあった。これはフランシス・ベーコンとよく似たスタンスと言える。

しかしアメリカに渡ったことで明るく開放的な表現へと開眼。とくにカリフォルニアの鮮やかな空と透明感のあるプールの水面は彼の象徴として世界的に知られることとなった。また、彼はカメラによる撮影を積極的に取り入れた第一人者の一人でもある。

ホックニーはポップアートのスタンスを取りつつも伝統的な絵画の流れを汲んでおり、とくにキュビズムの多角的な視点を一枚の絵に統合する手法は彼の重要な個性の一つである。またプライベートなテーマを取り入れることが多いのも他のポップアートとは異なる点であり、しばしば自身の生活風景や友人との交友など家庭的な雰囲気が表れるのはいかにもホックニーらしいと言える。

このような明るさ、生活感などはホックニーがLGBTであることとも深い関係があり、マッチョな業界だったアートシーンにおいて彼の登場は一種の革新だった。

【代表作】

ピーター・ドイグ /1959年 –

ピーター・ドイグはスコットランド生まれのイギリス人画家。

エジンバラ生まれで1962年よりトリニダード・トバゴ、1966年よりカナダに家族で移住。その後ロンドンに戻っていくつかの美術学校で学び、1991年にホワイトチャペル・アーティスト賞、1993年にジョン・ムーアズ絵画賞を獲得するなど、現代絵画のタイトルを次々に受賞し、現在最高の画家の一人として認められるようになった。また2002年より幼い頃に暮らしたトリニダード・トバゴに拠点を移し、自身のスタジオで映画の上映会を催すなど幅広い活動に取り組んでいる。

ドイグの創作はプライベートなテーマと既成のイメージを混交した奇妙で懐かしいストーリー性と、多様な技法を駆使した複雑な質感によって生み出される。一般にはマジックリアリズムに分類されることも多いものの、ドイグのスタイルは唯一無二の性質が強い。

同時期のイギリスにダミアン・ハーストら大型のインスタレーションを駆使する芸術家が多く台頭した中で、純粋に絵画というジャンルを追求する貴重な存在と見做される。

【代表作】

バンクシー /? –

バンクシーは、イギリスを拠点とするストリートアーティスト、政治活動家、映画監督。名前をはじめ一切の素性を非公開で活動している。

2000年代に路上でのステンシルアート制作で世間に知られるところとなった。また大英博物館、MoMAなどの世界的な美術館で作品陳列を行なったり、紛争地帯で反戦メッセージを込めた作品を制作するなど、たびたびメディアを賑わせる存在となる。決定的だったのは、2018年10月7日に『赤い風船に手を伸ばす少女』が出品されたニュースである。落札直後に額縁に仕掛けられたシュレッダーが作動して作品は切断された動画は世界中で視聴され、アートの枠を超えた存在へと上り詰めた。

その正体については諸説あるが、活動を始めた当初は個人情報のシャットアウトについて徹底していなかったため、まったくの謎ではないのかもしれない。気になる方は検索していただきたい。

最後に

いかがだったでしょうか?

かつては不毛の地と言われたものの、18世紀の黄金期を経て独自の発展を遂げてきたイギリスのアートシーン。

日本ではイタリアのルネサンスや19世紀のフランス印象派に始まる表現主義のイメージが強いですが、近年では現代アートを中心に英国出身芸術家の人気が高まっています。

今年は企画展の数も増えてきているので、ぜひイギリス関連の作品に注目していただければ幸いです。

なお、本記事で取り上げた人物たちはあくまで編集者の独断と偏見で選ばせていただいたものとなっております。「後世に影響を与えた国を代表するような人物」という視点からピックアップしていますが、正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。